Nomenclature du sabre

Le

Nippon-tô ou katana ou sabre japonais a comme ossature principale la lame.

L'évolution de la forme de la lame a été fonction des époques et de l'Histoire

du Japon...

Jusqu'à l'an mille les lames étaient droites et à deux tranchants. Les époques

passantes les courbures de la lame ainsi que les dimensions changent.

A la fin de l'ère Kamakura le sabre TACHI (long, robuste et lourd) devient moins

pratique et un nouveau sabre glissé dans la ceinture, tranchant vers le ciel,

fit son apparition. Le KATANA est né. Les maîtres forgerons sont au summum de

leur art, l'artiste Masamune est à son apogée.

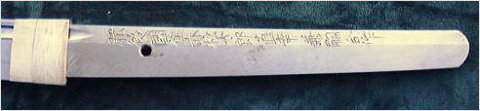

voici une photo d'une très belle lame de cette époque.

Afin de garantir l'authenticité de la lame, le forgeron dépose le Yasurime : Traces de lime (pour identification de l'école du forgeron), ainsi que le Mei : Signature du forgeron ou/et du propriétaire sur le manche de la lame.

Du

XVIIème - milieu XVIIIème au début et milieu de l'ère Edo les techniques

d'escrime très sophistiquées, incluant les coups de tailles et d'estocs,

conduisirent à de nouvelles lames. A partir de ce moment, les sabres seront

appelés "Shin-to" (nouveau sabre).

D'une taille raisonnable, une moindre courbure, une partie supérieure mince et

une pointe assez petite, on commence à discerner deux genres de lames et

montures :

A Edo, les lames sobres et martiales. A Osaka, des lames plus voyantes, des

trempes très travaillées, des grains d'acier très fins.

Du milieu XIXème à nos jours - Ere Meiji le sabre n'évoluera plus.

De ces différentes époques il nous reste de merveilleux spécimens avec comme

points communs leurs parties anatomiques et le fait que le sabre était et

restera l'âme du samouraï.

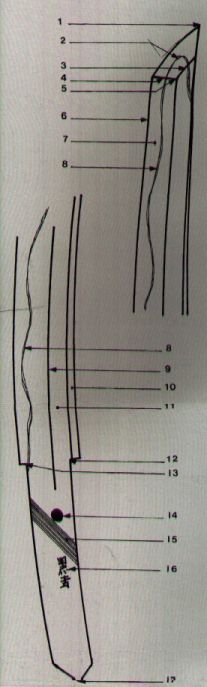

1.

Kissaki : Pointe du sabre.

2. Boshi : Ligne de trempe située sur la pointe.

3. Koshinogi : Arête transversale.

4. Yokote : Arête horizontale.

5. Mitsu Gashira : Point d'intersection entre les arêtes.

6. Ha : Tranchant de la lame.

7. Yakiba : Surface située entre l'arête verticale et le tranchant.

8. Hamon : Ligne de trempe.

9. Shinogi : Arête verticale.

10. Mune : Dos de la lame.

11. Shinogi-ji : Surface située entre l'arête verticale et le dos.

12. Mune Maki : Coin arrière entre la lame et la soie.

13. Ha Maki : Coin avant entre la lame et la soie.

14. Mekugi Ana : Trou pour la fixation de la poignée (Tsuka).

15. Yasurime : Traces de lime (pour identification de l'école du forgeron).

16. Mei : Signature du forgeron ou/et du propriétaire.

17. Nakago Jiri : Extrémité de la soie

LES PARTIES PRINCIPALES DE LA LAME

types de lames

koshirae: monture

tsuba

Sur un Nippon -Tô la partie la plus visible après la lame est la tsuba.

La tsuba est une partie majeure du sabre japonais, c'est la garde de sabre.

Il s'agit d'une plaque métallique de formes, de dimensions, et d'épaisseurs

variables, qui sert à protéger les mains du guerrier.

Elle indiquait aussi le rang social de son propriétaire, parfois même son école

de sabre

La tsuba à l’origine servant de protection était donc très sobre à décor

géométrique ou ajouré.

Seuls les forgerons de sabres (Tosho) ainsi que

les armuriers (kachusi) les fabriquaient et cela jusqu’au XVII siècle.

Après cette période les tsuba sont l’œuvre d’orfèvres avec des matériaux, des

décorations, des sujets et des motifs luxuriants.

Les sujets représentés sur les tsuba sont

innombrables et recouvrent tous les aspects de la culture et du goût japonais.

La tsuba est devenu un bijou à part entière et nombreux sont les

collectionneurs.

Les plus appréciées sont signées par l’auteur, (orfèvre, maître forgeron…) et

représentent des motifs et des sujets typiquement japonais.

On distingue sur cette magnifique tsuba la signature du maître.

le motif de cette tsuba est.......le riz!

Toutes les parties du Nippon-Tô sont

indépendantes, cela afin de pouvoir les démonter pour faciliter le nettoyage, le

stockage ou pour une réparation éventuelle.

De ce fait la tsuba seule représente un très bel objet de décoration que l’on

expose avec plaisir.

Cependant il ne faut pas oublier que malgré cela

la tsuba reste une partie importante des fonctionnalités du sabre japonais.

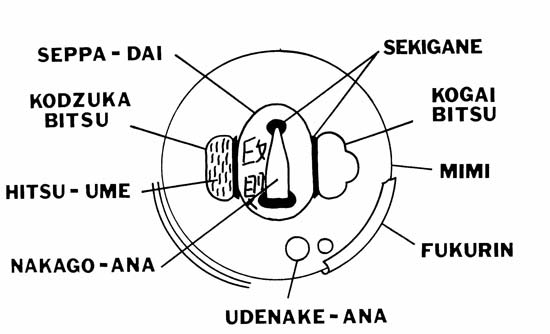

Rien n’est laissé au hasard chaque partie de tsuba a une fonction déterminée.

Petit lexique de certaines parties

:

Mimi : bord de la tsuba

Seppa dai : méplat sur lequel se trouve la signature de l'artisan.

Kotsuka Bitsu : trou pour le kogatana.

Nakago hana : trou pour le passage de la lame.

Kogai bitsu : trou pour le kogai.

Sekigane : cales de cuivres ajustant la tsuba.

Un exemple de "raffinement " du samouraï :

Le Kogatana est une pointe que l'on peut lancer comme un couteau de "lancé" !!!!

le kogai est une paire de stylet pouvant aussi bien servir de piques (grande

épingle à cheveux ou de baguettes pour manger.

Voici une tsuba où l'on voit bien le trou (kogai bitsu) pour le kogai.

tsuka

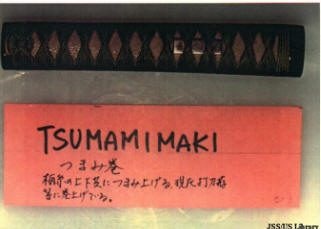

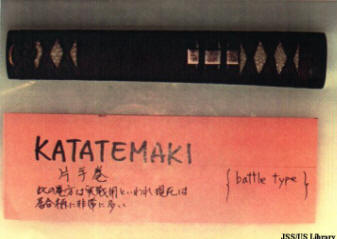

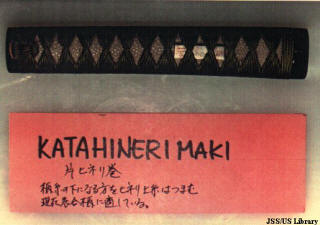

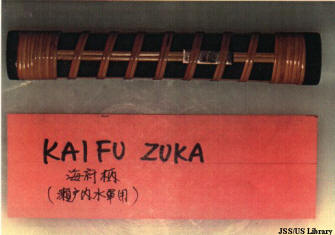

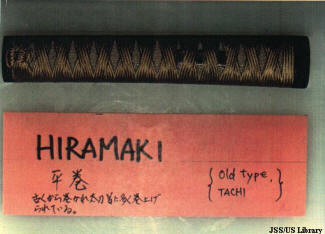

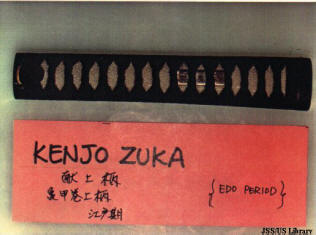

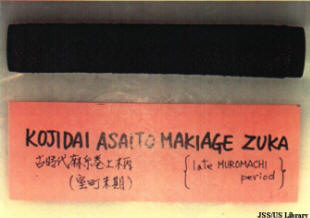

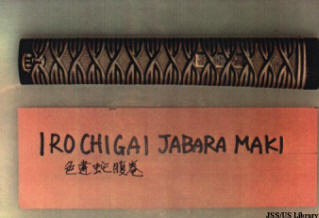

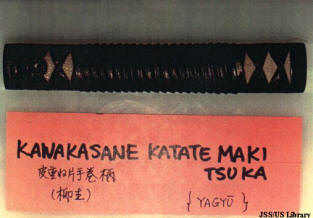

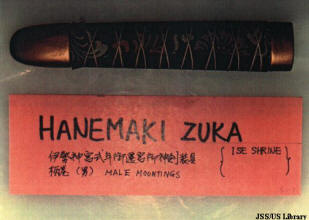

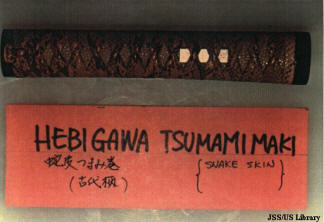

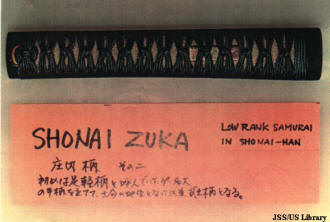

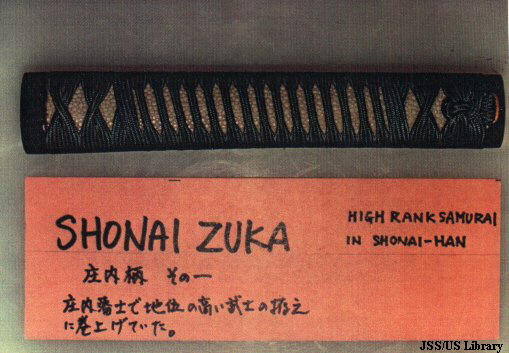

la poignée du sabre: dans l'ancien temps le tressage de la tsuka ( tsukamaki ) determinait le rang du samurai a l'instar de la tsuba.

les matières utilisées le plus souvent sont le coton, la soie et le cuir. d'autres matières peuvent etre utilisées comme de la peau de serpent (hebigawa maki , voir plus bas), ou de l'osier ( kaifu, voir plus bas) .

entre le same ( souvent en peau de raie ) et le tsukamaki , on place souvent un ornement appelé menuki de chaque cotés de la tsuka , représentant un dieu ou un symbole souvent significatif pour le guerrier , cela peut cependant aider a fixer le tressage pour éviter le glissement de la corde avec l'usure.

le choix de la matière est bien évidemment porté selon le gout, mais surtout au confort de la prise en main du sabre selon l'individu. par exemple on a un meilleur grip avec le coton , qui par contre s'use plus vite que le cuir. la soie est plus confortable pour la prise en main , etc......

a chaque extrémités se trouvent le fuchi (bague proche de la tsuba) et la kashira ( la tête où l'on vient fixer le tressage) là aussi décorés différentes manières , en gravure ou laqué....

exemples de tsukamaki pour les yeux: