L’Ere Meiji (1868-1912)

L'Occident pour

modèle (1868-1877)

En janvier 1868, à Kyoto, les jeunes samurai des clans favorables à

l'empereur proclament sa restauration. Il s'agit, en particulier, de ceux de Choshu (extrême Ouest de Honshu) et de Satsuma (Sud de Kyushu), qui ont pu

jauger la supériorité technique et militaire des Occidentaux en les combattant

en 1862-1864. Aussi, de conservateurs xénophobes, les membres de leurs élites

sont devenus rapidement en partie des progressistes favorables à une

modernisation du Japon, dans le but de rétablir son indépendance nationale. Ces

hommes, qui vont diriger le pays jusqu'à la veille de la Première Guerre

mondiale, vont en faire un État centralisé et fort, ouvert sur le monde après

plus de deux siècles d'isolationnisme. Dans ce but, l'archipel nippon, comme il

s'était jadis mis à l'école de la Chine, va prendre modèle sur les puissances

occidentales pour se rénover et retourner contre elles leurs propres armes.

particulier, de ceux de Choshu (extrême Ouest de Honshu) et de Satsuma (Sud de Kyushu), qui ont pu

jauger la supériorité technique et militaire des Occidentaux en les combattant

en 1862-1864. Aussi, de conservateurs xénophobes, les membres de leurs élites

sont devenus rapidement en partie des progressistes favorables à une

modernisation du Japon, dans le but de rétablir son indépendance nationale. Ces

hommes, qui vont diriger le pays jusqu'à la veille de la Première Guerre

mondiale, vont en faire un État centralisé et fort, ouvert sur le monde après

plus de deux siècles d'isolationnisme. Dans ce but, l'archipel nippon, comme il

s'était jadis mis à l'école de la Chine, va prendre modèle sur les puissances

occidentales pour se rénover et retourner contre elles leurs propres armes.

Avant cela, les troupes pro-impériales doivent en finir avec la résistance d'une

coalition de seigneurs féodaux (daimyo) du nord de Honshu et une force

navale repliée sur Hakodate (aujourd'hui à Hokkaido) restées fidèles au dernier

shogun TOKUGAWA (guerre civile de Boshin, 1868-1869).

Dès avril 1868, le jeune empereur Mutsuhito (1852-1912) prête cependant un

serment en cinq articles, qui annoncent les changements prévus par le nouveau

régime et l'ouverture officielle du Japon. Le monarque proclame peu après une

nouvelle ère Meiji (du "Gouvernement éclairé"), qui va correspondre au temps de

son règne, Meiji lui servant aussi de nom posthume après sa mort. Il transfère

également la capitale impériale de Kyoto à Edo, prenant alors pour nom Tokyo

(Capitale de l'Est), où l'ancien château shogunal devient sa résidence.

Les nouveaux dirigeants du Japon se recrutent parmi les jeunes samurai

des fiefs méridionaux partisans de l'empereur, auxquels sont associés des

dignitaires de sa cour, se contentant souvent de postes honorifiques. Par

certains aspects de leur action, ils engagent une véritable révolution

tranquille en mettant fin à certaines structures féodales et archaïsmes

persistants. Ils vont che rcher, par l'imitation de l'Occident, à placer le pays

sur les rails de la modernité, pour tenter d'en faire une locomotive, au moins

en Asie, parmi les puissances les plus avancées techniquement de la fin du XIXe

siècle. Dans le même temps, ils forment une oligarchie qui, née sous le shogunat

des TOKUGAWA, conserve une conception assez retardataire du pouvoir, plus proche

de l'autocratie que des idées démocratiques.

rcher, par l'imitation de l'Occident, à placer le pays

sur les rails de la modernité, pour tenter d'en faire une locomotive, au moins

en Asie, parmi les puissances les plus avancées techniquement de la fin du XIXe

siècle. Dans le même temps, ils forment une oligarchie qui, née sous le shogunat

des TOKUGAWA, conserve une conception assez retardataire du pouvoir, plus proche

de l'autocratie que des idées démocratiques.

Néanmoins, dès 1869, les daimyo, ceux de Satsuma et de Choshu montrant

l'exemple, restituent leurs fiefs à l'empereur. Ces derniers sont d'ailleurs

supprimés en 1871 et refondus en un nombre moins important de préfectures (ou

départements : ken). Dans le même temps, le shinto redevient une religion

d'État, insistant sur la fidélité au souverain et refaisant de lui véritablement

un dieu pour ses sujets. Même si d'autres cultes sont également pratiqués, comme

le bouddhisme ou le christianisme redevenu autorisé mais restant très

minoritaire.

L'éducation fait l'objet d'une attention spéciale. En 1872, un système scolaire

obligatoire est instauré. Des universités impériales ou privées commencent à

être créées, comme celle de Tokyo, entre 1869 et 1877. Afin de former les

Japonais aux sciences et aux techniques modernes, on y fait venir des

enseignants étrangers, attirés par de fortes rémunérations. Des missions et des

étudiants sont aussi envoyés en Europe et aux États-Unis pour se former et y

copier ce qui se fait de mieux dans les domaines des technologies, de la

politique ou de la justice. Ce mouvement a même débuté dès la période de la fin

du shogunat des TOKUGAWA. Les missionnaires protestants, entre autres, fondent

des écoles au Japon. Gratuites, elles représentent une charge de moins pour le

gouvernement.

Car le

Japon a besoin d'argent pour mener à bien sa rénovation qui poursuit, avant

tout, deux buts primordiaux : industrialiser le pays et mettre sur pied une

armée moderne. Au-delà, il compte bien retrouver une complète indépendance par

rapport aux conditions des "traités inégaux" imposés par les puissances

colonialistes occidentales. D'abord, pour mettre un terme aux privilèges

d'extraterritorialité dont bénéficient leurs ressortissants dans l'archipel, et

afin de pouvoir fixer à sa guise ses droits de douane.

Aussi, l'État japonais qui, outre les domaines des daimyo, a récupéré

ceux de l'ancien shogunat, s'attelle à des réformes fiscales et tente de

récupérer ses prérogatives dans le domaine du commerce. Il favorise le

développement industriel qui se traduit par le dynamisme de la sériciculture ou

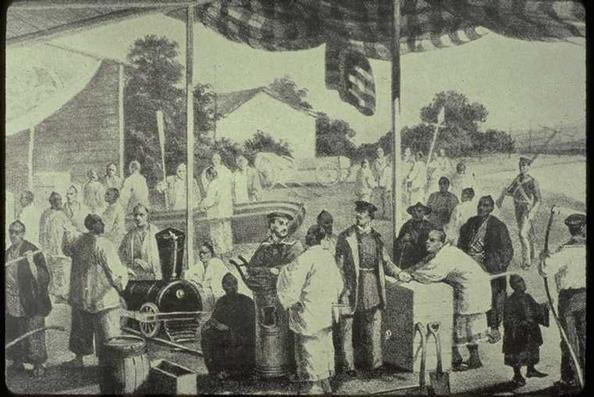

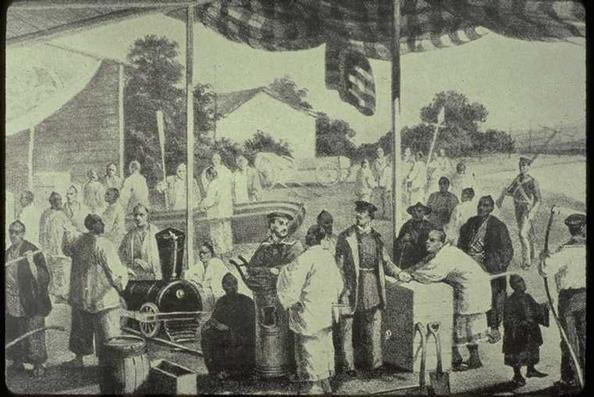

des filatures. Il finance la mise en place d'infrastructures : train, routes,

ports, poste, télégraphe, etc. Une première ligne de chemin de fer, reliant

Tokyo à Yokohama, est inaugurée en 1872. Le yen, devise du pays, apparaît en

1871, et un système bancaire se met en place.

Une armée

devenue nationale prend la France pour modèle, puis l'Allemagne

prussienne après la défaite de 1870. En 1873, la conscription militaire est

établie et ses effectifs, encadrés et équipés à l'occidentale, sont désormais

recrutés en priorité parmi les paysans, auxquels une réforme foncière donne au

même moment la propriété de la terre.

devenue nationale prend la France pour modèle, puis l'Allemagne

prussienne après la défaite de 1870. En 1873, la conscription militaire est

établie et ses effectifs, encadrés et équipés à l'occidentale, sont désormais

recrutés en priorité parmi les paysans, auxquels une réforme foncière donne au

même moment la propriété de la terre.

Dans le même temps, outre la famille impériale (kozoku), la société est

divisée en trois classes sociales : noblesse (kazoku, incluant les

daimyo), samurai (shizoku) et roturiers (heimin).

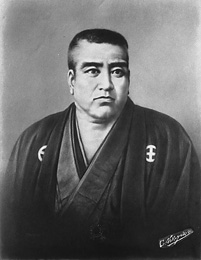

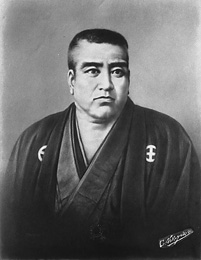

Cependant, les samurai, vestiges de la féodalité, sont voués à

disparaître, bien que les hommes qui gouvernent le Japon appartiennent à ce

groupe. En 1876, le port du sabre leur est dorénavant interdit et ils ne sont

plus pensionnés par l'État. Une faction de mécontents ne veut pas se résoudre à

se fondre dans la masse des roturiers. Elle se soulève à Satsuma, en ralliant la

personne du plus prestigieux d'entre eux, un ancien général ayant combattu pour

l'empereur, SAIGO Takamori (1827-1877). Ce dernier se suicide peu après,

constatant que les sabres de l'ancien monde ne peuvent rien contre les fusils de

la nouvelle armée...

La modernisation s'accélère (1877-1894)

L'industrialisation rapide du Japon et l'imitation de l'Occident se poursuivent

sous la houlette de l'État. Mais, dans les années 1880-1890, les dépenses

occasionnées par les rénovations contraignent le pays à des mesures d'austérité.

Le ministre des Finances - et futur Premier Ministre - MATSUKATA Masayoshi

(1835-1924) réduit l'inflation, fait remonter la valeur du yen et crée la Banque

du Japon.

la valeur du yen et crée la Banque

du Japon.

C'est aussi à ce moment, après une phase de décollage économique initiée par la

puissance publique, que l'industrie, suite à des dénationalisations, se trouve

concentrée entre les mains de quelques grands hommes d'affaires. Ceux-ci,

souvent d'anciens samurai, qui perpétuent l'esprit de cette classe dans

leurs nouvelles activités, se révèlent très liés aux gouvernants du pays. Leurs

entreprises, familiales à l'origine, forment ainsi des grands groupes financiers

et industriels - ou zaibatstu (littéralement cliques financières) - en

situation d'oligopole sur le marché national. Il s'agit en particulier de

trusts comme Sumitomo, Mitsui ou Mitsubishi.

Entre 1875

et 1890, un conseil d'"aînés fondateurs" (genro), nommé par l'empereur,

est fondé. Celui-ci s'inscrit dans la lignée du "conseil des anciens" (roju)

de l'ex-shogunat des TOKUGAWA et préfigure la future Chambre des Pairs. Il

prépare la promulgation d'une constitution qui s'inspire de ce qui se fait dans

les pays occidentaux, comme l'organisation du gouvernement qui se met alors en

place avec ses cabinets ministériels. Mais les constituants japonais se méfient

cependant des idées sur la démocratie et sur les libertés personnelles - voire

bientôt parfois socialisantes -, que les Japonais partis en séjour à l'étranger

ramènent avec eux.

En 1889, ils préfèrent faire adopter une constitution plus proche de celle de

l'Allemagne prussienne, qui insiste sur la prépondérance de l'empereur, devant

lequel le gouvernement est responsable. Elle entre en vigueur l'année suivante

et prévoit l'instauration d'un Parlement, la Diète. Celle-ci se compose d'une

Chambre des pairs, un sénat regroupant des nobles dont d'anciens

daimyo,

et une Chambre des représentants, éligibles au suffrage censitaire par une très

faible partie de la population masculine. Les premières élections de 1890

tournent d'ailleurs en faveur de partis libéraux et progressistes créés peu

auparavant en réaction contre le régime en place. Ils ne l'incitent pourtant

qu'à adopter une politique encore plus autoritaire.

daimyo,

et une Chambre des représentants, éligibles au suffrage censitaire par une très

faible partie de la population masculine. Les premières élections de 1890

tournent d'ailleurs en faveur de partis libéraux et progressistes créés peu

auparavant en réaction contre le régime en place. Ils ne l'incitent pourtant

qu'à adopter une politique encore plus autoritaire.

Cependant, la population, éduquée et formée, s'accroît régulièrement et ne

trouve plus toujours d'emplois dans l'industrie. Une partie d'entre elle est

contrainte à l'émigration, notamment vers Hawaï, les États-Unis et l'Australie.

Dans le même temps, l'archipel a étendu ses frontières exiguës aux îles Ryukyu

(1879), au Sud. Il poursuit aussi au nord la colonisation d'Ezo (rebaptisée

Hokkaido) et des îles Kouriles, au détriment du peuple autochtone des Ainu.

Outre chez les capitaines d'industrie, l'esprit des samurai survit

également au sein de l'armée nationale où les officiers continuent à porter le

sabre. Dès le début des années 1860, les dirigeants de Satsuma, après avoir été

bombardés par les navires des Britanniques, méditent rapidement leur échec et

demandent à ceux-ci de les aider à développer une flotte moderne. Des hommes de

ce fief méridional servent bientôt de cadres à la nouvelle marine japonaise de

type occidental qui prend réellement son essor à la fin des années 188O. Le

Japon, dorénavant prêt à entrer dans le concert des puissances coloniales,

dispose ainsi d'un outil militaire susceptible d'appuyer sa volonté

d'expansionnisme en Asie et dans le Pacifique.

Une puissance internationale (1894-1912)

Dès le milieu des années 1870, l'archipel renoue avec les appétits de conquête

de TOYOTOMI Hideyoshi, trois siècles plus tôt, visant la Corée. Il inaugure une

politique interventionniste à son encontre et commence à s'y implanter de la

même manière que les Occidentaux ont fait intrusion chez lui. Au même moment,

une expédition militaire est également menée contre l'île chinoise de Formose

(aujourd'hui Taïwan).

La Chine intervient d'ailleurs aussi dans les affaires de la Corée et ses

intérêts y entrent en concurrence avec ceux du Japon, aboutissant à un conflit

sino-japonais (1894-1895). Les Nippons l'emportent f acilement sur terre et sur

mer et leur pays démontre qu'il est devenu une puissance en Asie avec laquelle

il faudra désormais compter. À l'issue du traité de Shimonoseki (Japon, 1895),

il reçoit une forte indemnité de la Chine et étend sa domination sur Formose,

les îles Pescadores et le Liaodong (Mandchourie, au nord-est de la Corée). Dans

cette péninsule se situe Port-Arthur, base militaire âprement disputée entre les

deux camps.

acilement sur terre et sur

mer et leur pays démontre qu'il est devenu une puissance en Asie avec laquelle

il faudra désormais compter. À l'issue du traité de Shimonoseki (Japon, 1895),

il reçoit une forte indemnité de la Chine et étend sa domination sur Formose,

les îles Pescadores et le Liaodong (Mandchourie, au nord-est de la Corée). Dans

cette péninsule se situe Port-Arthur, base militaire âprement disputée entre les

deux camps.

Toutefois,

la Russie intervient, appuyée par l'Allemagne et la France, pour priver le Japon

d'une partie de sa victoire. Le Liaodong et Port-Arthur sont restitués à la

Chine et passent peu après dans le giron des Russes (1898) désireux, comme les

Japonais, de contrôler la Mandchourie et la Corée.

Le Japon, qui a gagné du galon dans le concert des grandes nations, participe

aux côtés des puissances occidentales à la répression de la révolte des Boxers

en Chine (1900). Mais il reste isolé diplomatiquement tandis que ses ambitions

se heurtent maintenant à celles de l'expansion tsariste. Avant d'en découdre,

l'archipel conclut une alliance avec la Grande-Bretagne (1902), rival de la

Russie en Asie. Les Japonais se plaisent d'ailleurs à établir des rapprochements

avec cet autre État insulaire, qui a créé un vaste empire et qui a par le passé

soutenu la restauration du pouvoir de leur monarque.

Le conflit russo-japonais

(1904-1905) débute suite à une initiative nippone,

sans déclaration de guerre. Les combats terrestres et maritimes principaux ont

lieu autour de Port-Arthur, Moukden (Mandchourie) et près des îles Tsushima,

entre le Japon et la Corée. Certes, la Russie tsariste est affaiblie par des

troubles révolutionnaires et par les distances maritimes à parcourir pour les

renforts de sa flotte de la Baltique venus se faire couler par les Japonais au

large de leur archipel.

(1904-1905) débute suite à une initiative nippone,

sans déclaration de guerre. Les combats terrestres et maritimes principaux ont

lieu autour de Port-Arthur, Moukden (Mandchourie) et près des îles Tsushima,

entre le Japon et la Corée. Certes, la Russie tsariste est affaiblie par des

troubles révolutionnaires et par les distances maritimes à parcourir pour les

renforts de sa flotte de la Baltique venus se faire couler par les Japonais au

large de leur archipel.

Mais la victoire nippone est un véritable choc pour l'Europe et les États-Unis.

Le Japon est désormais devenue la principale nation d'Asie et le premier pays

non occidental à défaire une puissance impérialiste avec un armement moderne.

Parmi d'autres, le journaliste américain Jack LONDON est alors correspondant de

guerre en Corée et en Mandchourie. Socialiste, il est aussi, paradoxalement,

persuadé de la supériorité de la "race" anglo-saxonne et un Californien inquiet

de l'ampleur de l'immigration asiatique aux États-Unis. Aussi, il voit dans

cette victoire du Japon une manifestation concrète de ce "Péril jaune" qu'il

redoute, comme beaucoup de Blancs de son époque...

Néanmoins, suite au traité de Portsmouth (États-Unis, 1905), la Russie abandonne

ses prétentions sur la Mandchourie, son chemin de fer, et sur la Corée au profit

du Japon. Celui-ci y gagne également le Liaodong et Port-Arthur, ainsi que la

partie sud de l'île de Sakhaline. La péninsule coréenne devient un protectorat

japonais, avec pour résident général ITO Hirobumi (1841-1909), inspirateur de la

constitution de 1889 et plusieurs fois Premier ministre. Après son assassinat,

la Corée est même annexée (1910).

Hirobumi (1841-1909), inspirateur de la

constitution de 1889 et plusieurs fois Premier ministre. Après son assassinat,

la Corée est même annexée (1910).

Dans ses affaires intérieures, le Japon a en outre, entre 1894 et 1911, retrouvé

sa complète autonomie par rapport aux "traités inégaux" contractés avec diverses

puissances occidentales. Il est ainsi débarrassé des privilèges

d'extraterritorialité dont jouissaient certains étrangers et peut fixer à

nouveau librement ses droits de douane.

Dans les années 1910-1911, le régime en place continue à gouverner avec poigne.

Une police politique est créée et l'opposition de gauche est mise au pas,

notamment suite à la découverte d'un complot, peut-être un prétexte fabriqué,

contre l'empereur. Ce dernier, Mutsuhito (ou Meiji), meurt en 1912. À l'annonce

du décès de son souverain, le général NOGI, héros de la guerre russo-japonaise,

se suicide avec son épouse. Ce geste anachronique de fidélité inspiré par

l'ancienne tradition des samurai conforte une montée constante du nationalisme

dans l'archipel.

particulier, de ceux de Choshu (extrême Ouest de Honshu) et de Satsuma (Sud de Kyushu), qui ont pu

jauger la supériorité technique et militaire des Occidentaux en les combattant

en 1862-1864. Aussi, de conservateurs xénophobes, les membres de leurs élites

sont devenus rapidement en partie des progressistes favorables à une

modernisation du Japon, dans le but de rétablir son indépendance nationale. Ces

hommes, qui vont diriger le pays jusqu'à la veille de la Première Guerre

mondiale, vont en faire un État centralisé et fort, ouvert sur le monde après

plus de deux siècles d'isolationnisme. Dans ce but, l'archipel nippon, comme il

s'était jadis mis à l'école de la Chine, va prendre modèle sur les puissances

occidentales pour se rénover et retourner contre elles leurs propres armes.

particulier, de ceux de Choshu (extrême Ouest de Honshu) et de Satsuma (Sud de Kyushu), qui ont pu

jauger la supériorité technique et militaire des Occidentaux en les combattant

en 1862-1864. Aussi, de conservateurs xénophobes, les membres de leurs élites

sont devenus rapidement en partie des progressistes favorables à une

modernisation du Japon, dans le but de rétablir son indépendance nationale. Ces

hommes, qui vont diriger le pays jusqu'à la veille de la Première Guerre

mondiale, vont en faire un État centralisé et fort, ouvert sur le monde après

plus de deux siècles d'isolationnisme. Dans ce but, l'archipel nippon, comme il

s'était jadis mis à l'école de la Chine, va prendre modèle sur les puissances

occidentales pour se rénover et retourner contre elles leurs propres armes. rcher, par l'imitation de l'Occident, à placer le pays

sur les rails de la modernité, pour tenter d'en faire une locomotive, au moins

en Asie, parmi les puissances les plus avancées techniquement de la fin du XIXe

siècle. Dans le même temps, ils forment une oligarchie qui, née sous le shogunat

des TOKUGAWA, conserve une conception assez retardataire du pouvoir, plus proche

de l'autocratie que des idées démocratiques.

rcher, par l'imitation de l'Occident, à placer le pays

sur les rails de la modernité, pour tenter d'en faire une locomotive, au moins

en Asie, parmi les puissances les plus avancées techniquement de la fin du XIXe

siècle. Dans le même temps, ils forment une oligarchie qui, née sous le shogunat

des TOKUGAWA, conserve une conception assez retardataire du pouvoir, plus proche

de l'autocratie que des idées démocratiques.