La période de Kamakura

L'affermissement du régime de Kamakura

(1192-1221)

Au cours du conflit qui oppose, de 1180 à 1185, les TAIRA et les MINAMOTO,

MINAMOTO no Yoritomo, vainqueur à la tête de ces derniers, passe rapidement du

statut de rebelle à celui de seul interlocuteur de la cour impériale. Le titre

de shogun, donné en 1192 à Yoritomo, ne fait qu'entériner le fait que, devenu le

plus puissant chef des clans guerriers, il s'est hissé à la position d'une sorte

de dictateur militaire détenteur du pouvoir réel, au nom et à la place de

l'empereur. Yoritomo instaure un nouveau régime dit du bakufu, littéralement du

"gouvernement sous la tente", ce qui souligne son caractère guerrier, appelé

également shogunat.

Au cours du conflit qui oppose, de 1180 à 1185, les TAIRA et les MINAMOTO,

MINAMOTO no Yoritomo, vainqueur à la tête de ces derniers, passe rapidement du

statut de rebelle à celui de seul interlocuteur de la cour impériale. Le titre

de shogun, donné en 1192 à Yoritomo, ne fait qu'entériner le fait que, devenu le

plus puissant chef des clans guerriers, il s'est hissé à la position d'une sorte

de dictateur militaire détenteur du pouvoir réel, au nom et à la place de

l'empereur. Yoritomo instaure un nouveau régime dit du bakufu, littéralement du

"gouvernement sous la tente", ce qui souligne son caractère guerrier, appelé

également shogunat.

Un système politique dualiste, fondé sur un fragile compromis, se met en place

entre la maison impérale et la cour de Kyoto face à Yoritomo, soutenu par leurs

"ennemis", les guerriers de l'est du Japon. Depuis son centre de commandement du

Kanto, excentré par rapport à la capitale, le "Sire de Kamakura" a fait

reconnaître par la cour sa ligue militaire, le bushidan MINAMOTO, comme la seule

force armée publique. Ce qui lui confère un ascendant sur l'ensemble de la

classe des guerriers.

D'autant que Yoritomo met en place diverses institutions, notamment pour

renforcer son pouvoir sur ses vassaux directs et bientôt héréditaires, les

gokenin, noyau de son armée. Il s'agit de quelque 2 000 familles de guerriers

possédant des droits reconnus sur un domaine par le shogun ou le Bureau des

samourai, office nouvellement créé pour les contrôler. Dès 1185, l'édit de l'ère

Bunji donne aussi à Yoritomo le droit de nommer certains de ses hommes liges

comme protecteurs ou gouverneurs militaires d'une province (shugo), ou

intendants militaires (jito) de domaines agricoles. L'administration

impériale déficiente se trouve donc ainsi doublée progressivement par une

organisation de vassaux attachés par des liens féodaux à leur suzerain-shogun.

Yoritomo meurt en 1199. Même s'il s'est débarrassé de tous ses rivaux

potentiels, le pouvoir qu'il désire transmettre à ses descendants n'est pas

consolidé. Depuis 1177, il était marié à HOJO Masako (1157-1225), fille d'HOJO

Tokimasa (1138-1215), ex-féal des TAIRA et ex-gardien de Yoritomo rallié à lui.

Aux côtés de son père, habile politique, négociateur de l'édit de l'ère Bunji et

gouverneur de Kyoto depuis 1185, Masako va jouer un rôle capital dans le

règlement de la succession de son mari au profit des HOJO.

Yoritomo laisse plusieurs enfants dont deux fils. Le premier, Yoriie, shogun à

sa suite, tombe sous l'influence du clan HIKI, des vassaux des MINAMOTO. En

1203, ceux-ci sont écartés du pouvoir par Masako et Tokimasa, qui se décerne le

poste de régent (shikken) du shogun. Yoriie est déposé puis assassiné par un

homme de main des HOJO.

des vassaux des MINAMOTO. En

1203, ceux-ci sont écartés du pouvoir par Masako et Tokimasa, qui se décerne le

poste de régent (shikken) du shogun. Yoriie est déposé puis assassiné par un

homme de main des HOJO.

Sanetomo, deuxième fils de Yoritomo et de Masako, devient alors shogun. En 1205,

cette dernière et son frère, HOJO Yoshitoki (1163-1224), obligent leur père

Tokimasa à se retirer pour, trop amoureux de sa seconde et jeune épouse, avoir

comploté contre les intérêts des HOJO. Les vassaux des MINAMOTO les plus

réticents face à l'ascension du clan HOJO sont éliminés par Masako et Yoshitoki.

Celui-ci, devenu régent, concentre sur sa personne tous les pouvoirs du

shogunat, surtout après la mort de Sanetomo, tué en 1219 par son neveu, fils de

Yoriie. Ce meurtre crispe les relations entre Kyoto et Kamakura. GO TOBA,

l'empereur retiré, tente alors de redonner la première place à la maison

impériale en se retournant contre Yoshitoki. Mais, aidé par Masako, le régent se

forge une légitimité en ralliant à lui les guerriers du Kanto, principaux

soutiens des MINAMOTO dont il se veut le continuateur. Il défait ensuite les

troupes de GO TOBA lors de la guerre dite de l'ère Jokyu, en 1221.

Les Hojo maîtres de Kamakura

(1221-1274)

La guerre de 1221 permet au régime de Kamakura de prendre l'ascendant sur Kyoto.

La grande aristocratie de la cour impériale est désormais contrainte de partager

le pouvoir avec les seigneurs provinciaux de l'est de l'archipel. Le réveil de

la maison des empereurs retirés est muselé par l'envoi en exil de plusieurs de

ses membres et la confiscation d'une grande partie des domaines qui faisaient sa

richesse.

Les HOJO sortent grandis de l'épreuve aux yeux des vassaux de Kamakura, et

renforcent leur domination par la création d'une série d'institutions. Le chef

de ce clan va continuer jusqu'en 1333 à exercer la réalité du pouvoir en tant

que régent (shikken) du shogun. Un vice-régent (rensho) le

seconde, également issu de la famille HOJO. Après 1221, un contrôleur militaire

(tandai) et une garde spéciale surveillent Kyoto et sa cour au nom du

régent. Il nomme le plus souvent à ce poste son futur successe ur, fils aîné ou

frère cadet. Cette antenne du régime de Kamakura, abritée par le Rokuhara,

l'ancien palais des TAIRA, renforce l'emprise des HOJO sur la capitale. À partir

de 1225, est également fondé un conseil d'État aux fonctions politiques et

judiciaires de treize membres, dont le régent et le vice-régent. Les HOJO de la

branche principale et leurs alliés y sont toujours majoritaires.

ur, fils aîné ou

frère cadet. Cette antenne du régime de Kamakura, abritée par le Rokuhara,

l'ancien palais des TAIRA, renforce l'emprise des HOJO sur la capitale. À partir

de 1225, est également fondé un conseil d'État aux fonctions politiques et

judiciaires de treize membres, dont le régent et le vice-régent. Les HOJO de la

branche principale et leurs alliés y sont toujours majoritaires.

À partir de 1219, le poste de shogun, dépossédé de toute autorité au profit de

celui de régent, est laissé à un descendant d'une branche cadette des FUJIWARA.

Par la suite, ce rôle est assumé par des princes impériaux, également fantoches

des HOJO. Dès lors, le régime de Kamakura sous les régents HOJO va s'efforcer,

tout au long du XIIIe siècle, de préserver la stabilité politique à laquelle il

est parvenu, en rassérénant ses rapports avec la maison impériale, la cour de

Kyoto et les grands monastères. Par ailleurs, un code de lois en 51 articles (Joei

Shikimoku) est promulgué en 1232. Il devait perdurer, nonobstant quelques

amendements, jusqu'en 1868. Soucieux de légitimer leur mainmise sur le shogunat,

les HOJO s'appuient sur les préceptes du confucianisme chinois, cherchant

notamment à favoriser une certaine équité en

matière de justice et à préserver

le statu quo social. Ils y parviennent assez bien, hormis les révoltes

rapidement matées de certains vassaux turbulents, jaloux de l'exclusivité de

leur pouvoir.

Paysans et commerçants profitent du calme relatif de la période. L'agriculture

augmente ses rendements grâce à des progrès techniques. La reprise du négoce

avec la Chine contribue au développement des échanges monétaires, grâce à la

circulation de pièces chinoises. Les grands monastères arment des navires et

constituent un acteur majeur du trafic marchand avec le continent. Les bénéfices

ainsi engrangés servent à la construction de nouveaux édifices religieux ou à la

fonte du grand Bouddha (ou Daibutsu) de bronze de Kamakura (1252).

Le bouddhisme japonais, dont l'audience a souvent du mal jusque-là à dépasser

les cercles aristocratiques de Kyoto et Nara, connaît un renouveau dû à

l'apparition de nouvelles sectes. Celles-ci mettent l'accent sur des

perspectives de salut accessibles à tous, qui trouvent un grand écho parmi les

couches populaires, voire les plus pauvres, et dans les provinces.

Deux de ces sectes sont dites amidistes. La vision pessimiste du bouddhisme

indien des débuts, fondée sur le renoncement en vue d'atteindre un éventuel

Éveil au terme d'un cycle de réincarnations, s'est transformée dans le Japon du

XIIIe siècle. On y insiste donc, selon une conception qui rappelle le Paradis et

l'Enfer du christianisme, sur la pos sibilité d'un salut individuel centré sur la

foi et l'invocation d'une divinité particulière du panthéon bouddhique. Ce

Bouddha Amida recevrait les âmes des défunts dans son "Paradis de l'Ouest" ou de

la "Terre pure". Après 1175, le moine HONEN (1133-1212) crée la secte de la

Terre pure (Jodo-shu). En 1224, l'un de ses disciples radicalise son

enseignement et fonde la Nouvelle secte de la Terre pure (Jodo shin-shu).

SHINRAN (1173-1263) se montre hostile au monachisme, autorise le mariage des

religieux et fait traduire, pour les rendre accessibles au peuple, les écrits

bouddhiques rédigés en chinois classique.

sibilité d'un salut individuel centré sur la

foi et l'invocation d'une divinité particulière du panthéon bouddhique. Ce

Bouddha Amida recevrait les âmes des défunts dans son "Paradis de l'Ouest" ou de

la "Terre pure". Après 1175, le moine HONEN (1133-1212) crée la secte de la

Terre pure (Jodo-shu). En 1224, l'un de ses disciples radicalise son

enseignement et fonde la Nouvelle secte de la Terre pure (Jodo shin-shu).

SHINRAN (1173-1263) se montre hostile au monachisme, autorise le mariage des

religieux et fait traduire, pour les rendre accessibles au peuple, les écrits

bouddhiques rédigés en chinois classique.

À partir de 1253, NICHIREN (1222-1282) commence sa propre prédication en

s'appuyant sur le Sutra du Lotus, texte sacré du bouddhisme. Mais, contrairement

à l'esprit de tolérance de ce dernier, sa secte (Hokke-shu ou Nichiren-shu)

adopte une démarche de combativité envers ses rivales. Son nationalisme avant

l'heure voudrait faire du Japon la terre d'élection de la forme de bouddhisme

qu'il professe, la seule orthodoxe pour lui.

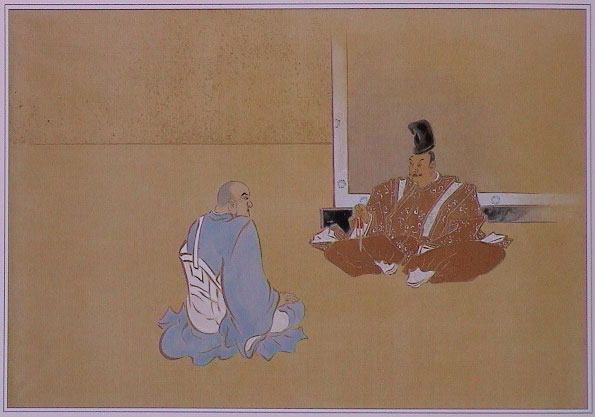

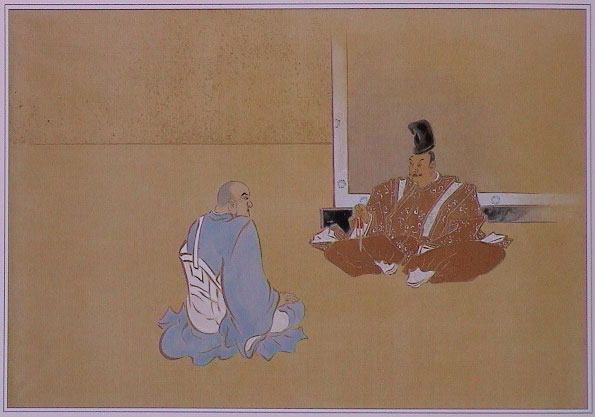

Le Zen est un mode de pensée et de

méditation emprunté à la secte chinoise Chan, qui trouve ses origines en Inde.

Il connaît un regain de faveur au Japon, mais auprès des couches dirigeantes

cette fois, grâce à EISAI (1141-1215), fondateur de la secte Rinzai, et à DOGEN

(1200-1253) , créateur de la secte Soto. Le Zen se détourne des textes et des

spéculations métaphysiques, voire du rationalisme, pour privilégier une quête

spirituelle sous la conduite d'un maître, passant par l'ascèse du corps et de

l'esprit, qui doit amener à l'illumination intérieure (satori). La progression

du disciple vers l'éveil spirituel passe par son incitation à la réflexion à

partir de questions absurdes et la méditation en position assise (zazen). La

simplicité et la discipline physique et mentale préconisées par le Zen

correspondent bien aux moeurs rustiques des nombreux guerriers, tenants du

régime de Kamakura, qui se font ses adeptes. Il ne présente que des avantages

pour les HOJO, soutenant l'équilibre social précaire, se montrant tolérant avec

les autres sectes et favorisant la vie monastique, ainsi que l'ouverture du

Japon sur le continent par la venue de maîtres chinois.

Des débarquements mongols à la fin du pouvoir des Hojo (1274-1333)

Suite à l'unification de leurs tribus par GENGIS KHAN, au début du XIIIe siècle,

les Mongols, cavaliers nomades des steppes asiatiques, ont créé un vaste empire

s'étendant de la Corée et la Chine jusqu'aux portes de l'Europe. En 1260,

KOUBILAI KHAN, petit-fils de GENGIS KHAN, établit sa capitale à Pékin et réduit

par la conquête la dynastie Song (960-1279), repliée dans le sud de la Chine. Il

fonde sa propre dynastie, mongole mais au nom chinois, celle des Yuan (1279

-1368).

Or, dès le milieu des années 1260, KOUBILAI KHAN s'intéresse au Japon et à ses

richesses supposées, désirant achever de dominer toute l'Asie. La demande de

soumission formulée par une ambassade envoyée dans l'île de Kyushu est ignorée

par l'administration du jeune HOJO Tokimune, régent du bakufu de Kamakura de

1256 à 1284. Néanmoins, celui-ci organise la défense de l'archipel nippon en vue

d'une attaque mongole. Une première tentative d'invasion survient en 1274. Neuf

cents bateaux et vingt-cinq mille soldats mongols et auxiliaires chinois et

coréens ravagent les îles de Tsushima et d'Iki avant de débarquer dans le nord

du Kyushu. Après les premiers combats, une tempête oblige les envahisseurs à se

retirer vers la péninsule coréenne, d'où ils étaient venus.

achever de dominer toute l'Asie. La demande de

soumission formulée par une ambassade envoyée dans l'île de Kyushu est ignorée

par l'administration du jeune HOJO Tokimune, régent du bakufu de Kamakura de

1256 à 1284. Néanmoins, celui-ci organise la défense de l'archipel nippon en vue

d'une attaque mongole. Une première tentative d'invasion survient en 1274. Neuf

cents bateaux et vingt-cinq mille soldats mongols et auxiliaires chinois et

coréens ravagent les îles de Tsushima et d'Iki avant de débarquer dans le nord

du Kyushu. Après les premiers combats, une tempête oblige les envahisseurs à se

retirer vers la péninsule coréenne, d'où ils étaient venus.

En 1281, une nouvelle flotte adverse de quatre mille navires et cent quarante

mille hommes rejoint le Kyushu septentrional. Les Japonais se sont préparés à

cette deuxième confrontation, notamment en bâtissant sur les plages un mur peu

élevé mais suffisant pour gêner les manoeuvres de la cavalerie ennemie.

Cependant, les Mongols auraient sans doute triomphé sans la nouvelle

intervention providentielle d'un typhon. Ce "vent des dieux" (kamikaze) détruit

leur impressionnante armée.

Ces deux victoires face à une terrible menace extérieure passent pour être

celles des HOJO. Elles contribuent à une plus grande unité politique et

culturelle du Japon, sous l'égide du régent, qui a su galvaniser les combattants

japonais et préparer la résistance aux troupes d'invasion. Celui-ci profite

d'ailleurs de la menace pour, homme de l'est du Japon, renforcer son autorité

dans l'ouest de l'archipel, par la nomination de gouverneurs liés à son clan et

par la mise en place d'une administration militaire et juridique spéciale à

Kyushu. La nécessité d'opposer un front uni face aux Mongols a également

rapproché lebakufu de Kamakura de la cour de Kyoto.

Un excès de confiance fait croire aux guerriers qui ont refoulé les Mongols que

le Japon bénéficie désormais d'une protection divine. Le régent en profite pour

faire passer dans son giron les seigneurs de l'Ouest qui ne le sont pas encore.

Mais, tous vont se montrer, à la longue, insatisfaits. Car, comparablement aux

chevaliers occidentaux à la même époque, ils se sont endettés pour s'armer, en

vue d'une victoire qui, cette fois, ne leur rapporte aucun avantage matériel. En

effet, le shogunat n'a plus de nombreux domaines confisqués à redistribuer à ses

partisans, comme il l'a fait après les guerres de 1185 ou de 1221. Et les

mécontements ainsi suscités sont annonciateurs de la déliquescence du régime de

Kamakura.Sans parler des religieux qui estiment être bien mal récompensés pour

avoir contribué à sauver l'archipel grâce au vent divin invoqué par leurs

prières...

Avant de se voir

reprocher de ne rien faire pour enrichir ses vassaux victorieux à la guerre, le

régent HO JO jouit encore d'assez de prestige pour arbitrer, en 1272, une

querelle de succession. Celle-ci oppose deux fils du défunt empereur retiré GO

SAGA, à la tête d'une branche aînée et cadette de la famille impériale, dans

lesquelles seront dorénavant choisis en alternance les empereurs. Ce différend

sera à l'origine, au siècle suivant, de la confrontation d'une cour dite du Nord

et d'une cour dite du Sud, pourtant issues de la même dynastie impériale.

JO jouit encore d'assez de prestige pour arbitrer, en 1272, une

querelle de succession. Celle-ci oppose deux fils du défunt empereur retiré GO

SAGA, à la tête d'une branche aînée et cadette de la famille impériale, dans

lesquelles seront dorénavant choisis en alternance les empereurs. Ce différend

sera à l'origine, au siècle suivant, de la confrontation d'une cour dite du Nord

et d'une cour dite du Sud, pourtant issues de la même dynastie impériale.

En 1318 intervient l'accession au trône de GO DAIGO, de la branche aînée, résolu

à faire retrouver à la fonction impériale son pouvoir et ses fastes d'antan.

Après avoir mis fin à l'institution de l'empereur retiré (insei), facteur

de division dans le passé, il regroupe des forces afin d'attaquer frontalement

les HOJO et les mener a leur perte.

Au cours du conflit qui oppose, de 1180 à 1185, les TAIRA et les MINAMOTO,

MINAMOTO no Yoritomo, vainqueur à la tête de ces derniers, passe rapidement du

statut de rebelle à celui de seul interlocuteur de la cour impériale. Le titre

de shogun, donné en 1192 à Yoritomo, ne fait qu'entériner le fait que, devenu le

plus puissant chef des clans guerriers, il s'est hissé à la position d'une sorte

de dictateur militaire détenteur du pouvoir réel, au nom et à la place de

l'empereur. Yoritomo instaure un nouveau régime dit du bakufu, littéralement du

"gouvernement sous la tente", ce qui souligne son caractère guerrier, appelé

également shogunat.

Au cours du conflit qui oppose, de 1180 à 1185, les TAIRA et les MINAMOTO,

MINAMOTO no Yoritomo, vainqueur à la tête de ces derniers, passe rapidement du

statut de rebelle à celui de seul interlocuteur de la cour impériale. Le titre

de shogun, donné en 1192 à Yoritomo, ne fait qu'entériner le fait que, devenu le

plus puissant chef des clans guerriers, il s'est hissé à la position d'une sorte

de dictateur militaire détenteur du pouvoir réel, au nom et à la place de

l'empereur. Yoritomo instaure un nouveau régime dit du bakufu, littéralement du

"gouvernement sous la tente", ce qui souligne son caractère guerrier, appelé

également shogunat. des vassaux des MINAMOTO. En

1203, ceux-ci sont écartés du pouvoir par Masako et Tokimasa, qui se décerne le

poste de régent (shikken) du shogun. Yoriie est déposé puis assassiné par un

homme de main des HOJO.

des vassaux des MINAMOTO. En

1203, ceux-ci sont écartés du pouvoir par Masako et Tokimasa, qui se décerne le

poste de régent (shikken) du shogun. Yoriie est déposé puis assassiné par un

homme de main des HOJO.

sibilité d'un salut individuel centré sur la

foi et l'invocation d'une divinité particulière du panthéon bouddhique. Ce

Bouddha Amida recevrait les âmes des défunts dans son "Paradis de l'Ouest" ou de

la "Terre pure". Après 1175, le moine HONEN (1133-1212) crée la secte de la

Terre pure (Jodo-shu). En 1224, l'un de ses disciples radicalise son

enseignement et fonde la Nouvelle secte de la Terre pure (Jodo shin-shu).

SHINRAN (1173-1263) se montre hostile au monachisme, autorise le mariage des

religieux et fait traduire, pour les rendre accessibles au peuple, les écrits

bouddhiques rédigés en chinois classique.

sibilité d'un salut individuel centré sur la

foi et l'invocation d'une divinité particulière du panthéon bouddhique. Ce

Bouddha Amida recevrait les âmes des défunts dans son "Paradis de l'Ouest" ou de

la "Terre pure". Après 1175, le moine HONEN (1133-1212) crée la secte de la

Terre pure (Jodo-shu). En 1224, l'un de ses disciples radicalise son

enseignement et fonde la Nouvelle secte de la Terre pure (Jodo shin-shu).

SHINRAN (1173-1263) se montre hostile au monachisme, autorise le mariage des

religieux et fait traduire, pour les rendre accessibles au peuple, les écrits

bouddhiques rédigés en chinois classique.