Edo jidai (1616-1867)

L'instauration de la dictature de la

paix (1616-1651)

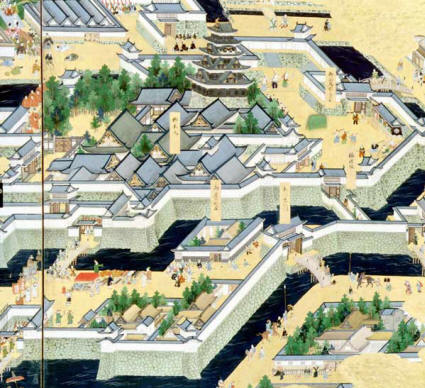

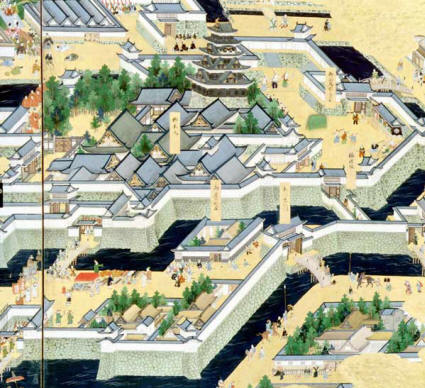

TOKUGAWA Ieyasu (1543-1616) devient shogun en 1603. Il fonde le troisième

shogunat (ou bakufu) japonais, celui des TOKUGAWA, dit aussi celui d'Edo,

d'après le nom de la ville (aujourd'hui Tokyo) de l'est de Honshu, où il

installe le centre de son autorité. Cette dernière éclipse dès lors Kyoto, la

cité impériale, dans son rôle de capitale et devient le vrai centre politique du

pays.

TOKUGAWA Ieyasu (1543-1616) devient shogun en 1603. Il fonde le troisième

shogunat (ou bakufu) japonais, celui des TOKUGAWA, dit aussi celui d'Edo,

d'après le nom de la ville (aujourd'hui Tokyo) de l'est de Honshu, où il

installe le centre de son autorité. Cette dernière éclipse dès lors Kyoto, la

cité impériale, dans son rôle de capitale et devient le vrai centre politique du

pays.

Théoriquement, le shogun TOKUGAWA est un dictateur militaire qui détient son

pouvoir par délégation de l'empereur du Japon. En réalité, c'est bien le premier

qui gouverne l'archipel, tenant le second et sa cour sous sa coupe et

l'obligeant à se contenter de vivre de revenus financiers relativement modestes.

La bataille de Sekigahara (1600) a rendu Ieyasu maître du pays. Ensuite, le

shogunat établit son administration directe sur de nombreux domaines. Les autres

fiefs sont redistribués aux seuls grands seigneurs féodaux (daimyo) ayant

soutenu Ieyasu. Outre Edo et Kyoto, le shogunat étend également sa domination

sur les grandes villes, souvent riches et commerçantes, comme Osaka, Sakai, Nara

et Nagasaki. Ieyasu et ses successeurs, son fils Hidetada (1579-1632) et son

petit-fils Iemitsu (1604-1651), renforcent le caractère autoritaire du régime et

le dotent de diverses institutions. Ainsi, le shogun est assisté par un "conseil

des anciens" (roju), de cinq membres, présidé par un "grand ancien" (tairo),

et appuyé par un conseil auxiliaire de "moins anciens" (wakadoshiyori).

Des préfets sont placés à la tête des grandes villes contrôlées directement par

le régime et un gouverneur surveille Kyoto.

sont placés à la tête des grandes villes contrôlées directement par

le régime et un gouverneur surveille Kyoto.

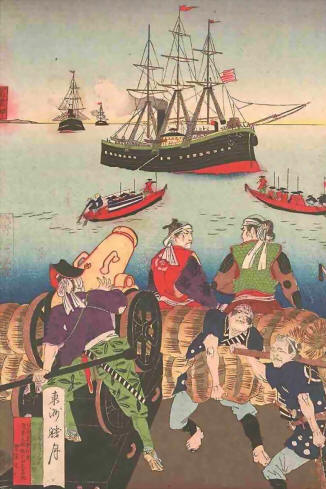

La grande décision du shogunat des TOKUGAWA demeure la fermeture du Japon aux

étrangers, progressive à partir de 1616, puis quasiment complète à partir de

1639. Elle va couper l'archipel du reste du monde pendant plus de deux siècles.

Dans un premier temps, les ports d'Hirado et de Nagasaki (Kyushu)

continuent à être ouverts. Puis, Portugais, Espagnols et Anglais, présents

depuis le début du XVIIe siècle avec les Hollandais, sont sommés de partir. En

1637, intervient l'insurrection des catholiques japonais de Shimabara (Kyushu),

réprimée dans le sang par les troupes du shogunat, aidées par les navires et les

canons des Hollandais, protestants. Ces derniers, confinés dans l'îlot

artificiel de Dejima, dans le port de Nagasaki, sont désormais les seuls

Européens autorisés à venir au Japon. Le christianisme y est à nouveau prohibé.

Tandis que les Japonais expatriés sont interdits de retour, l'archipel ne reçoit

plus que, quelques fois par an, la visite de quelques bateaux chinois, coréens

et hollandais dûment autorisés. Shimabara constitue d'ailleurs la dernière

grande manifestation de violence collective connue sous le shogunat.

Dans les affaires intérieures, le nouveau régime instaure sa dictature de la

paix. Afin d'en finir avec les anciennes divisions ré gionales, un contrôle

sévère s'exerce sur les daimyo. Ceux-ci sont inclus dans une hiérarchie en

fonction de leur degré d'alliance aux TOKUGAWA. Leur autonomie par rapport à

l'autorité centrale du shogun est supprimée par un système coercitif qui les

menace d'une plus ou moins grande disgrâce. Surveillés par des inspecteurs, ils

sont éventuellement punis par leur déplacement dans un fief au revenu moins

important, voire en sont privés ou obligés de se suicider. Leurs finances sont

affaiblies par le paiement des travaux du château shogunal édifié à Edo et

l'obligation de fournir des troupes.

gionales, un contrôle

sévère s'exerce sur les daimyo. Ceux-ci sont inclus dans une hiérarchie en

fonction de leur degré d'alliance aux TOKUGAWA. Leur autonomie par rapport à

l'autorité centrale du shogun est supprimée par un système coercitif qui les

menace d'une plus ou moins grande disgrâce. Surveillés par des inspecteurs, ils

sont éventuellement punis par leur déplacement dans un fief au revenu moins

important, voire en sont privés ou obligés de se suicider. Leurs finances sont

affaiblies par le paiement des travaux du château shogunal édifié à Edo et

l'obligation de fournir des troupes.

Ils sont aussi contraints à une "présence alternée" (sankin-kotai) d'une

année sur deux à Edo, où ils laissent leurs principales épouses et leurs

héritiers sous la menace du shogun durant l'année passée dans leurs domaines. Ce

devoir d'entretenir une double résidence, un seul château par fief, irréparable

sans autorisation, mais aussi un palais dans la capitale shogunale, est conçu

pour les appauvrir. Tout comme le fait de se déplacer vers Edo et en revenir

avec leur suite en un dispendieux cortège, le long de routes imposées, comme

celle du Tokaido, qui conduit de Kyoto à Edo en 53 étapes. Elle comporte

d'ailleurs autant de barrières où la police des TOKUGAWA vérifie les possibles

déplacements frauduleux d'armes, voire des femmes du daimyo, assujetti

jusque dans sa vie privée. En l'occurrence, il lui est même interdit de se

marier sans en référer au shogun...

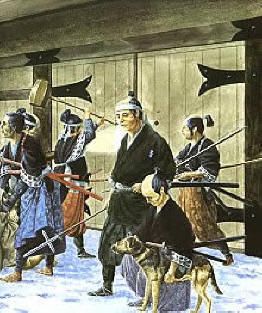

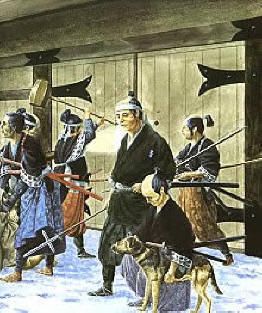

En ce XVIIe siècle, le groupe des

guerriers représente 6 à 7 pour cent des Japonais. Il se distingue du reste de la

population (paysans, commerçants et artisans), sur lequel il a le droit de vie

et de mort, par le port de deux sabres, le long (katana) et le court (wakizashi).

En fait, le shogun TOKUGAWA a domestiqué cette classe et l'a organisée dans une

structure pyramidale. Il en constitue la tête avec, au-dessous de lui, les

daimyo, commandant et regroupant au sein de leurs clans respectifs ces

samurai. Ceux-ci se répartissent en différentes catégories en fonction du fief

ou du revenu dont ils ont l'usufruit en échange de leur fidélité à leur

seigneur. Ils obéissent à un code moral fixé à cette époque, le bushido

(voie des guerriers), prônant des valeurs de maîtrise de soi, de frugalité, de

chevalerie et de dévouement qui trouvent leur manifestation ultime dans le

suicide ritualisé (seppuku, appelé improprement en Occident hara-kiri).

Ce dernier va demeurer l'une des rares manifestations de violence individuelle.

En effet, une fois que le shogunat des TOKUGAWA a établi sa dictature de la

paix, il va réduire progressivement les samurai à devenir des guerriers

virtuels, maniant surtout le sabre de bois (développement du kendo). Le pouvoir,

bien que militaire à l'origine, va les inciter à se cultiver pour se transformer

en bureaucrates au service du régime.

et de dévouement qui trouvent leur manifestation ultime dans le

suicide ritualisé (seppuku, appelé improprement en Occident hara-kiri).

Ce dernier va demeurer l'une des rares manifestations de violence individuelle.

En effet, une fois que le shogunat des TOKUGAWA a établi sa dictature de la

paix, il va réduire progressivement les samurai à devenir des guerriers

virtuels, maniant surtout le sabre de bois (développement du kendo). Le pouvoir,

bien que militaire à l'origine, va les inciter à se cultiver pour se transformer

en bureaucrates au service du régime.

Vassaux de perdants de la bataille de Sekigahara ou de daimyo disgraciés

plus tard, certains samurai se transforment en errants sans maître, devenant des

ronin (littéralement hommes de la vague). Le shogunat interdit

d'ailleurs les suicides collectifs par fidélité après la mort d'un daimyo

destitué, qui tendaient à se généraliser. De plus en plus nombreux, ces

déclassés se font donc enseignants pour les plus instruits, artisans ou, plus

prosaïquement, brigands. Leur révolte est réprimée après la mort du shogun

Iemitsu (1651), puis ils finissent par se fondre dans le reste de la population.

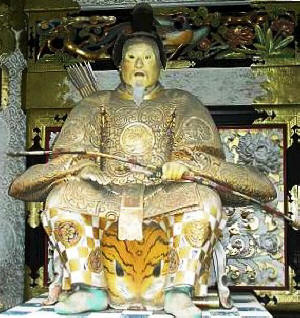

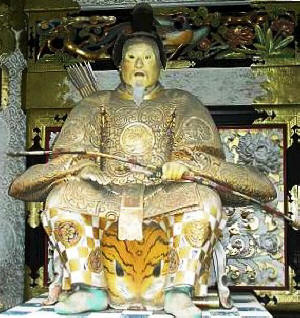

En outre, les problèmes d'argent, qui vont devenir récurrents pour les TOKUGAWA,

commencent à apparaître avec les dépenses somptuaires occasionnées par la

construction des monuments funéraires des premiers shoguns de la dynastie à

Nikko (aujourd'hui au nord de Tokyo).

Apogée et déclin du shogunat des Tokugawa (1651-1853)

Du XVIIe au

XIXe siècle, les TOKUGAWA ne vont pas cesser de se cramponner à leur

objectif premier de perpétuer leur régime. Dans ce but, ils ont imposé une paix

civile qu'ils voudraient maintenir par l'immobilisme politique et social à

l'intérieur de l'archipel nippon, et l'isolationnisme envers l'extérieur. Leur

conservatisme est conforté par l'adoption d'une idéologie officielle

néo-confucianiste, inspirée du modèle toujours présent de la Chine.

XIXe siècle, les TOKUGAWA ne vont pas cesser de se cramponner à leur

objectif premier de perpétuer leur régime. Dans ce but, ils ont imposé une paix

civile qu'ils voudraient maintenir par l'immobilisme politique et social à

l'intérieur de l'archipel nippon, et l'isolationnisme envers l'extérieur. Leur

conservatisme est conforté par l'adoption d'une idéologie officielle

néo-confucianiste, inspirée du modèle toujours présent de la Chine.

Cependant, le Japon tourne ainsi le dos au progrès technique et aux

développements qui naissent en Europe à l'époque de la Révolution industrielle.

Au contraire, parmi l'élite dirigeante de la classe des guerriers va continuer à

prévaloir l'idée, de plus en plus rétrograde, que l'agriculture et, surtout, la

production de riz, doivent demeurer les fondements de l'économie.

En dépit du blocage social, un exode rural très important grossit les

populations des grandes villes et y augmente la misère. Mais, à côté, une

bourgeoisie citadine (les chonin) s'y épanouit également. Elle profite de

l'essor du commerce, favorisé par la fin de la segmentation du Japon en fiefs de

daimyo imposant anciennement des entraves douanières. Cette situation

disparaît au profit de la constitution d'un grand marché intérieur et d'une

économie monétaire enfin étendue à tout le pays. Daimyo et samurai,

appauvris par le shogunat, vont d'ailleurs de plus en plus s'endetter auprès des

chonin et se lier à eux, notamment par le biais d'unions matrimoniales.

La prospérité des chonin est aussi à l'origine de l'émergence d'une nouvelle

culture, dite de

l'ère Genroku. Plus frivole que celle

l'ère Genroku. Plus frivole que celle

affectionnée par les

guerriers, elle connaît son sommet au tournant du XVIIe siècle et s'épanouit

dans les quartiers des plaisirs, comme Yoshiwara à Edo. Ce "monde flottant" est

notamment le domaine de la geisha, courtisane et aussi experte dans la pratique

de divers arts, la musique notamment. Les auteurs d'estampes et de xylogravures

sont inspirés par des thèmes de cette culture urbaine dont deux des fleurons

sont le théâtre Kabuki et la vogue des poèmes haiku.

affectionnée par les

guerriers, elle connaît son sommet au tournant du XVIIe siècle et s'épanouit

dans les quartiers des plaisirs, comme Yoshiwara à Edo. Ce "monde flottant" est

notamment le domaine de la geisha, courtisane et aussi experte dans la pratique

de divers arts, la musique notamment. Les auteurs d'estampes et de xylogravures

sont inspirés par des thèmes de cette culture urbaine dont deux des fleurons

sont le théâtre Kabuki et la vogue des poèmes haiku.

Pendant ce

temps, après un début de "règne" prometteur, apogée du régime des TOKUGAWA, le

shogun Tsunayoshi (1646-1709) laisse la situation péricliter. Ses prédécesseurs

avaient, certes, pris le contrôle des gisements de métaux précieux (or et

argent) du pays et s'étaient attribués le droit exclusif de battre monnaie.

Mais, face à des difficultés financières persistantes, lui et ses successeurs

vont devoir prendre des mesures répétées de dévaluation et d'augmentation de la

pression fiscale. Tsunayoshi, bouddhiste fervent préoccupé de la protection des

êtres vivants plus faibles dans lesquels on est susceptible de se réincarner, se

signale par son amour exagéré des chiens. Ce qui lui vaut d'être moqué. Il finit

d'ailleurs fou et assassiné par sa femme...

En 1701-170 3 vient se placer l'incident des quarante-sept ronin. Ils attendent

deux ans dans la dissimulation de pouvoir venger leur ancien maître, un daimyo

contraint au suicide par les manigances d'un dignitaire de la cour du shogun.

Leur vendetta défiant l'ordre public accomplie, ce dernier les autorise

néanmoins à se faire seppuku. Leur déjà presque anachronique expression de

l'esprit de chevalerie et de fidélité de vassaux envers leur suzerain marque

pourtant durablement les esprits.

3 vient se placer l'incident des quarante-sept ronin. Ils attendent

deux ans dans la dissimulation de pouvoir venger leur ancien maître, un daimyo

contraint au suicide par les manigances d'un dignitaire de la cour du shogun.

Leur vendetta défiant l'ordre public accomplie, ce dernier les autorise

néanmoins à se faire seppuku. Leur déjà presque anachronique expression de

l'esprit de chevalerie et de fidélité de vassaux envers leur suzerain marque

pourtant durablement les esprits.

Quoi qu'il en soit, le Japon continue à vivre replié sur lui-même, avec une

économie essentiellement agricole. Or, entre le début et la fin du shogunat, la

population est multipliée par trois, pour atteindre plus d'une trentaine de

millions d'habitants, tandis que les rendements ne suivent pas toujours. Le sort

des paysans ne va pas s'en trouver amélioré. Les famines vont donc se répéter, y

compris dans la première moitié du XIXe siècle, avec leur lot de rébellions

impitoyablement réprimées s'étendant parfois aux villes.

À cela s'ajoutent diverses catastrophes naturelles. À commencer par plusieurs

incendies ravageant Edo, première ville du monde par sa population et longtemps

construite en bois. Sans parler des tremblements de terre, comme celui du Kanto,

en 1703, ou des éruptions volcaniques, dont la dernière touchant le mont Fuji,

en 1707.

Le shogun Yoshimune (1684-1751) tente bien par des mesures énergiques de réduire

les crises rurales et la pauvreté des campagnes. Il allège également les

restrictions qui pèsent sur la circulation des livres étrangers, facilitant

l'épanouissement des "études hollandaises" (rangaku). Les Hollandais restent les

seuls étrangers autorisés à des contacts parcimonieux avec les Japonais,

constituant leur principale source d'information sur les techniques nouvelles,

les sciences modernes et la médecine. À l'inverse, une autre école

d'intellectuels nippons (wagakusha) remet à l'honneur le shinto et les anciens

mythes sur l'ascendance divine de l'empereur. Elle annonce un nationalisme en

devenir et un mouvement favorable à la restauration du pouvoir impérial qui va

remettre en question l'existence même d'un shogun.

Cependant, la pression sur les frontières toujours fermées de l'archipel se fait

de plus en plus forte de la part des puissances occidentales colonialistes.

Entre autres, les Britanniques, menaçants champions du Libre Échange, viennent

de s'ouvrir le marché de la Chine avec leurs canonnières suite aux Guerres de

l'opium (1839-1842). De même, les Français s'intéressent aux îles Ryukyu, au sud

du Japon, tandis que les Russes convoitent la nordique Ezo (la future Hokkaido),

alors seulement partiellement entrée dans le giron du shogunat.

Fin du shogunat des

Tokugawa (Bakumatsu,1853-1867)

Après presque 250 ans de soumission collective, passés à l'écart du reste du

monde, le Japon, enc ore partiellement plongé dans la féodalité, est brutalement

contraint à l'ouverture. Cet évènement se solde par la capitulation du shogunat

(ou bakufu) des TOKUGAWA face aux exigences étrangères. Il va provoquer une

crise de confiance à l'intérieur du pays qui va précipiter la fin du régime, à

l'issue d'une période troublée appelée Bakumatsu

ore partiellement plongé dans la féodalité, est brutalement

contraint à l'ouverture. Cet évènement se solde par la capitulation du shogunat

(ou bakufu) des TOKUGAWA face aux exigences étrangères. Il va provoquer une

crise de confiance à l'intérieur du pays qui va précipiter la fin du régime, à

l'issue d'une période troublée appelée Bakumatsu

(la Fin du bakufu).

(la Fin du bakufu).

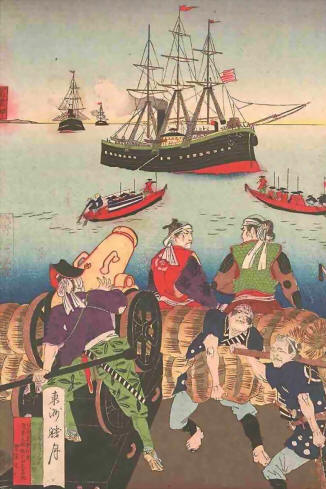

En 1853, profitant de la Guerre de Crimée qui occupe Anglais et Français, les

Américains, en pleine expansion dans le Pacifique, obtiennent la déclaustration

du Japon. L'officier de marine Matthew PERRY (1794-1858), au cours d'une

promenade militaire dans la baie d'Edo, exhibe quelques navires et leurs canons,

dont certains à vapeur. Le shogun en poste doit s'incliner face à la supériorité

technologique des étrangers et décide de traiter lors du retour des "vaisseaux

noirs", en 1854. Des accords commerciaux sont passés avec les États-Unis, leur

ouvrant deux ports : Shimoda (près d'Edo) où vient s'installer bientôt un consul

américain, Townsend HARRIS (1804-1878), et Hakodate (Ezo, aujourd'hui Hokkaido).

Très rapidement, d'autres puissances occidentales s'engouffrent dans la brèche à

la suite des Américains. Ainsi, outre les Hollandais déjà présents, Anglais,

Russes et Français se voient reconnaître des conditions commerciales favorables

pour s'établir au Japon. Certains ports comme Yokohama (maintenant près de

Tokyo) profitent de leur implantation pour se développer.

Néanmoins, la venue des étrangers divise les sphères dirigeantes japonaises en

deux camps. Les plus conservateurs et xénophobes v oudraient tout simplement s'en

débarrasser. On trouve parmi eux eux de jeunes samurai très dynamiques,

entraînés physiquement et bien éduqués, issus des couches les plus basses des

guerriers de clans éloignés géographiquement du pouvoir central du shogun à Edo.

C'est particulièrement le cas des hommes des fiefs de Choshu (extrême ouest de

Honshu) et de Satsuma (sud de Kyushu). Ces seigneuries, traditionnellement

résistantes au shogunat, se sont pourtant enrichies, malgré ses interdictions,

en continuant à faire du négoce avec la Chine et la Corée. Leurs samurai se

réclament de l'empereur, dont ils veulent faire le défenseur de l'indépendance

nationale. Ils se rapprochent dans ce but des princes de la cour impériale de

Kyoto qui sort d'un sommeil de nombreux siècles. En revanche, les plus

pragmatiques, shogun en tête, ont pris le parti de s'accommoder de l'intrusion

occidentale, au moins le temps d'apprendre d'elle comment moderniser le pays et,

en premier lieu, son artillerie et sa flotte.

oudraient tout simplement s'en

débarrasser. On trouve parmi eux eux de jeunes samurai très dynamiques,

entraînés physiquement et bien éduqués, issus des couches les plus basses des

guerriers de clans éloignés géographiquement du pouvoir central du shogun à Edo.

C'est particulièrement le cas des hommes des fiefs de Choshu (extrême ouest de

Honshu) et de Satsuma (sud de Kyushu). Ces seigneuries, traditionnellement

résistantes au shogunat, se sont pourtant enrichies, malgré ses interdictions,

en continuant à faire du négoce avec la Chine et la Corée. Leurs samurai se

réclament de l'empereur, dont ils veulent faire le défenseur de l'indépendance

nationale. Ils se rapprochent dans ce but des princes de la cour impériale de

Kyoto qui sort d'un sommeil de nombreux siècles. En revanche, les plus

pragmatiques, shogun en tête, ont pris le parti de s'accommoder de l'intrusion

occidentale, au moins le temps d'apprendre d'elle comment moderniser le pays et,

en premier lieu, son artillerie et sa flotte.

Leur différend va rapidement dégénérer et se régler en batailles rangées au

sabre dans les rues. Ainsi, des éléments conservateurs assassinent le "grand

ancien" (tairo) II Naosuke (1815-1860), négociateur des "traités

inégaux", pour eux la personnalité symbolique de la compromission avec les

étrangers. Les marines occidentales se livrent cependant à des démonstrations de

force contre les ports de Kagoshima (Satsuma) en 1862 et Shimonoseki (Choshu) en

1863-1864, suite à des actes d'hostilité des clans locaux. Elles obligent le

shogunat à de nouvelles concessions.

personnalité symbolique de la compromission avec les

étrangers. Les marines occidentales se livrent cependant à des démonstrations de

force contre les ports de Kagoshima (Satsuma) en 1862 et Shimonoseki (Choshu) en

1863-1864, suite à des actes d'hostilité des clans locaux. Elles obligent le

shogunat à de nouvelles concessions.

Partisans d'une restauration de l'empereur, clan de Choshu au premier rang, et

troupes shogunales comme la milice nommée shinsen-gumi, s'affrontent au cours de

diverses escarmouches. Ils se disputent notamment le contrôle de Kyoto. Face à

la progression des idées prônant le rétablissement du pouvoir impérial et à une

situation de guerre civile latente, le shogunat ne reste pas inactif. Il crée un

embryon d'armée moderne équipée de fusil. Mais les élites de Satsuma et de

Choshu font de même, tirant les leçons de leurs affrontements perdus contre les

Occidentaux. Elles mettent une sourdine à leur xénophobie et reçoivent l'appui

des Britanniques ! Dans le même temps, l'échec d'opérations militaires dirigées

contre ces fiefs récalcitrants de 1864 à 1866 conforte le parti pro-impérial. Le

dernier shogun TOKUGAWA, Yoshinobu (1837-1913), gouverne un an avant de devoir

renoncer à un pouvoir qu'il est censé détenir d'une délégation impériale. Le 9

novembre 1867, le shogunat est supprimé au profit d'une restauration de

l'autorité du jeune empereur Mutsuhito (nom posthume: Meiji, 1852-1912).

TOKUGAWA Ieyasu (1543-1616) devient shogun en 1603. Il fonde le troisième

shogunat (ou bakufu) japonais, celui des TOKUGAWA, dit aussi celui d'Edo,

d'après le nom de la ville (aujourd'hui Tokyo) de l'est de Honshu, où il

installe le centre de son autorité. Cette dernière éclipse dès lors Kyoto, la

cité impériale, dans son rôle de capitale et devient le vrai centre politique du

pays.

TOKUGAWA Ieyasu (1543-1616) devient shogun en 1603. Il fonde le troisième

shogunat (ou bakufu) japonais, celui des TOKUGAWA, dit aussi celui d'Edo,

d'après le nom de la ville (aujourd'hui Tokyo) de l'est de Honshu, où il

installe le centre de son autorité. Cette dernière éclipse dès lors Kyoto, la

cité impériale, dans son rôle de capitale et devient le vrai centre politique du

pays. gionales, un contrôle

sévère s'exerce sur les daimyo. Ceux-ci sont inclus dans une hiérarchie en

fonction de leur degré d'alliance aux TOKUGAWA. Leur autonomie par rapport à

l'autorité centrale du shogun est supprimée par un système coercitif qui les

menace d'une plus ou moins grande disgrâce. Surveillés par des inspecteurs, ils

sont éventuellement punis par leur déplacement dans un fief au revenu moins

important, voire en sont privés ou obligés de se suicider. Leurs finances sont

affaiblies par le paiement des travaux du château shogunal édifié à Edo et

l'obligation de fournir des troupes.

gionales, un contrôle

sévère s'exerce sur les daimyo. Ceux-ci sont inclus dans une hiérarchie en

fonction de leur degré d'alliance aux TOKUGAWA. Leur autonomie par rapport à

l'autorité centrale du shogun est supprimée par un système coercitif qui les

menace d'une plus ou moins grande disgrâce. Surveillés par des inspecteurs, ils

sont éventuellement punis par leur déplacement dans un fief au revenu moins

important, voire en sont privés ou obligés de se suicider. Leurs finances sont

affaiblies par le paiement des travaux du château shogunal édifié à Edo et

l'obligation de fournir des troupes.

et de dévouement qui trouvent leur manifestation ultime dans le

suicide ritualisé (seppuku, appelé improprement en Occident hara-kiri).

Ce dernier va demeurer l'une des rares manifestations de violence individuelle.

En effet, une fois que le shogunat des TOKUGAWA a établi sa dictature de la

paix, il va réduire progressivement les samurai à devenir des guerriers

virtuels, maniant surtout le sabre de bois (développement du kendo). Le pouvoir,

bien que militaire à l'origine, va les inciter à se cultiver pour se transformer

en bureaucrates au service du régime.

et de dévouement qui trouvent leur manifestation ultime dans le

suicide ritualisé (seppuku, appelé improprement en Occident hara-kiri).

Ce dernier va demeurer l'une des rares manifestations de violence individuelle.

En effet, une fois que le shogunat des TOKUGAWA a établi sa dictature de la

paix, il va réduire progressivement les samurai à devenir des guerriers

virtuels, maniant surtout le sabre de bois (développement du kendo). Le pouvoir,

bien que militaire à l'origine, va les inciter à se cultiver pour se transformer

en bureaucrates au service du régime.